当ページのリンクには広告が含まれています。

2025年2月1日、奈良県天理市から桜井市をつなぐ山の辺の道(南コース)を歩いてきました。

3月に参加を予定していた関西エクストリームウォーク50Kの練習を兼ねてのハイキングだったのですが、途中で龍王山を経由したり、点在する神社や古墳を散策したり。

気の向くままに寄り道をしていたため時間がなくなってしまい、本来の終点である桜井ではなく一駅手前の三輪駅で撤収することになりましたが、山と違って思いつきでウロウロしやすいのはロードの特権です。

この記事では、遠出の億劫な時期でも公共交通機関で行きやすく、ランニングやウォーキングを兼ねて点在する史跡をめぐるもよし、山へ寄り道するもよし、何かと楽しめる山の辺の道(南コース)と、寄り道した龍王山について、私の歩いたルートを備忘録を兼ねたレポートとして残しておきます。

山の辺の道について

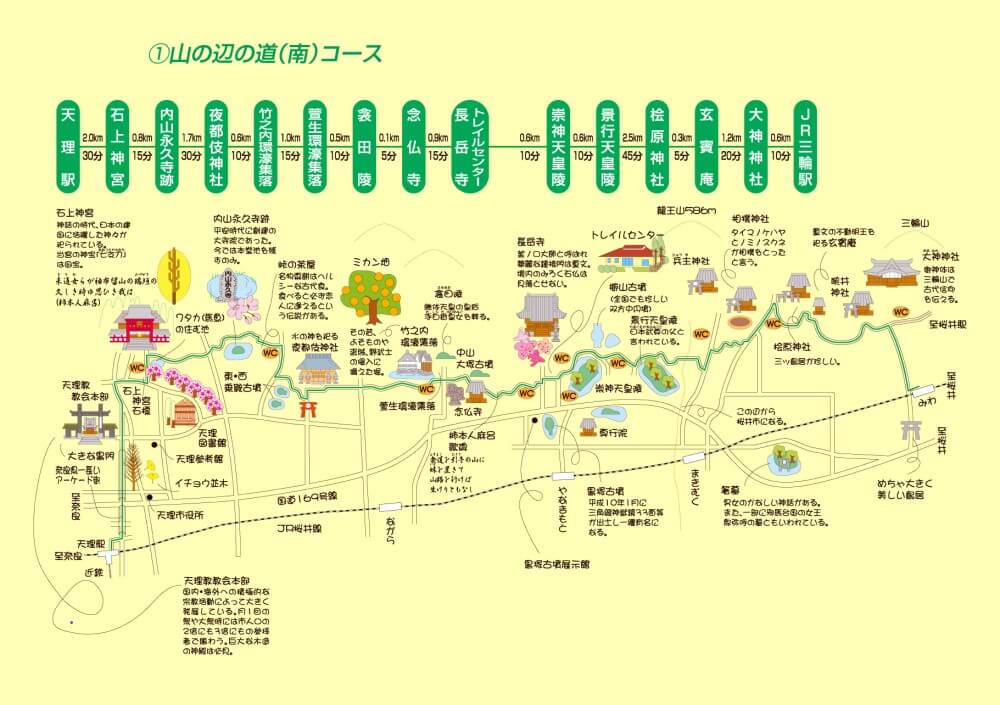

山の辺の道は、三輪山のふもとから奈良市、春日山へと繋がる古道です。

古墳時代初期(4世紀頃)からすでに整備されていたと考えられており、その名は「日本書紀」や「古事記」にも登場するのだそう。

そんな山の辺の道の雄大な歴史を裏付けるかのように、道中には今現在も確認できる、由緒ある神社仏閣や古墳が点在しています。

とりわけ今回私が歩いた天理駅、桜井駅間を行く、いわゆる南コース(16キロ)は、公共交通機関でのアクセスもよく、JR桜井線に沿っているためエスケープルートも多彩で人気があります。

実際に歩いてみたようすをレポートする

私が今回歩いたのは、天理駅から終点、桜井駅のひとつ手前の駅となる三輪駅まで。

途中、そのちょうど中間地点にあたる長岳寺裏手の龍王山を経由して、トータル20キロほどを歩きました。

ヤマレコのログだとこんな感じで、

標高はほぼ龍王山でのものなので、山の辺の道そのものはごくゆるくアップダウンがあるくらいの歩きやすいハイキングコース。

一部未舗装部分もありますが、歩きやすい靴を履いていれば危険を伴うような場所はありません。

ここでは、私の歩いたコースを3つの区間に分けて、写真とともに紹介していきます。

- 天理駅から長岳寺まで

- 龍王山

- 長岳寺からJR三輪駅まで

道路状況や離脱可能なポイント、自販機、カフェなどの情報も知り得た範囲で掲載しましたので、これから歩く方の参考になれば幸いです。

ただし日本史的なことに関してはまったく知識がありませんので、そこはご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

天理駅から長岳

まずは近鉄電車にて天理駅へ。

午前7時40分頃到着。

駅の中にはファミリーマート(5時30分オープン)とセブンイレブン(6時オープン)があるので、必要に応じて食料の調達ができます。

山の辺の道にはカフェやレストラン、無人販売所、自動販売機等があるのですが、街中のようにたくさんあるわけではありません。

私が歩いた日は、真冬の、しかもあまり天気のよくない日だったせいか、無人販売所は閉まっているところが多かったし、逆に夏場だと自動販売機の売り切れなんかも心配です。

水分とある程度のカロリーは、事前に準備しておいた方がいいと思います。

ちなみに私はこの日、龍王山山頂で昼食を摂る予定にしていたのでおにぎりを購入。おやつも買いました。

あと、駅前にはモンベル天理店もあります。

10時開店なのでこのときは閉まっていましたが、開いていたら忘れ物をしても対応することができます。

こちらの店舗限定、山の辺の道Tシャツというのもあるみたい。

8時過ぎ。準備が整ったら、山の辺の道に合流するため、まずは石上神宮へ。

天理だけあって天理教の教えがババンと掲げられた商店街や、教会本部前を通り抜けます。

商店街を抜けてさらに歩くと、日本最古の神社の一つとも言われる石上神宮への案内が。

その後、ほどなくして鳥居が見えてきます。

境内ではニワトリが自由奔放に暮らしています。暁を呼ぶニワトリは縁起がよいということで飼われているそうですが……。

烏骨鶏じゃないか!卵を探せ!!

セレブのようなゴージャスな子もいました。

ニワトリばかり追いかけていたらそのほかの写真が1枚もないことに気付いたのですが、神社内には山の辺の道への案内版がたくさんあります。

迷うことはないと思うので、それに従って裏手へと通り抜けましょう。

ほどなく自動販売機が見えてきます。この先はしばらく何もないので、手持ちの水分に不安があったら補給しておきましょう。

自動販売機を過ぎたら案内版が出てきます。案内版はこの先もたくさんあるので、まず道に迷うことはなさそうです。

松尾芭蕉の歌碑です。

山の辺の道は松尾芭蕉や柿本人麻呂をはじめ多くの歌人に親しまれたそうで、道中にも新旧、たくさんの歌碑が建てられています。

それらをめぐる歌碑めぐりというのも、山の辺の道の歩き方のひとつなのだそう。

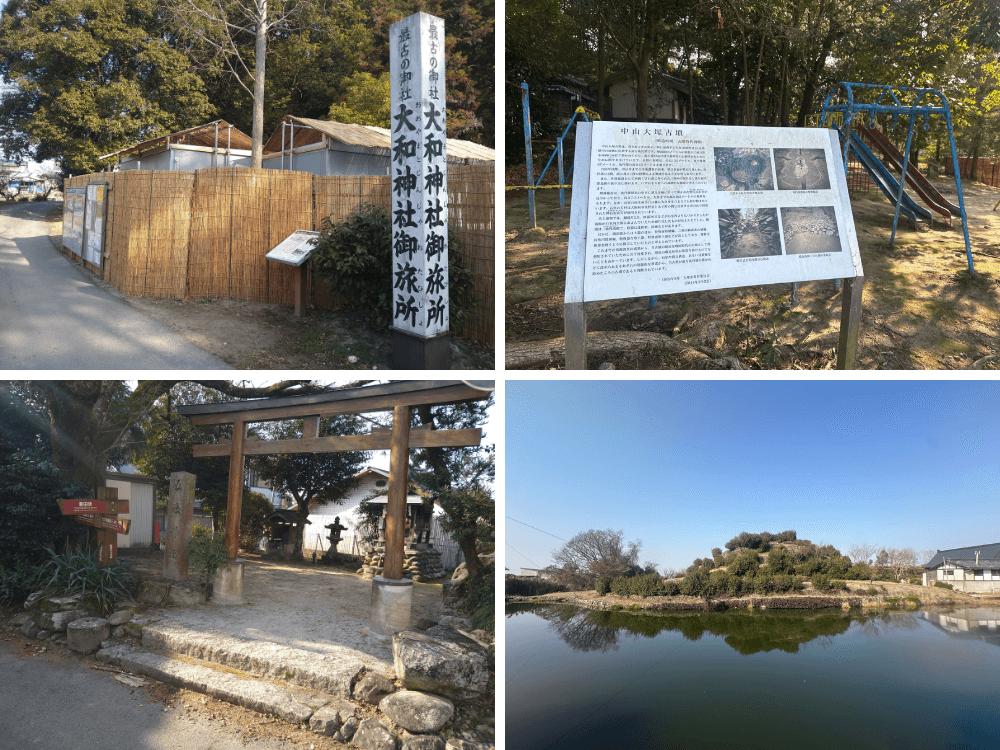

続いて、内山永久寺跡。

今は跡しかありませんが、内山永久寺は1114年(永久2年)鳥羽天皇の勅命によって創建されました。

明治維新の悪法、廃仏毀釈で取り壊されるまでは、多くの人が訪れる賑やかな場所だったそうです。

史跡のすぐ横手には階段があり、登った先には休憩できるスペースが。

ここには、内山永久寺があった当時の、周辺のようすが分かる図が設置されています。

こういう図、美術館なんかにもよくありますが、じっくり見ると当時の風俗や人々の営みが見えておもしろいですね。

このあたりから少しだけ林道っぽい道に入ります。

道は細く、舗装はされていたりいなかったり……ですが、危険が伴うほどでははありません。

ふたたび一般道に戻ると、ひときわ大きな建物が建っています。

こちら天理観光農園という施設。私が通りかかった日はまだオープン前でしたが、バーベキュー施設やみかん農園を運営されており、軽食のいただけるカフェも併設されているようです。

カフェではピザやパスタ、三輪そうめんなど、わりとしっかりしたごはんメニューがいただけるようです。

近くにはトイレもあり、トイレの前の看板には、なんとコース上のトイレの場所の案内が!!

なんて親切な。しっかり確認しておきましょう。

さらにのどかな道を歩いて行くと、見えてくるのが夜都岐神社(やとぎじんじゃ)。

このあとも歩きやすい舗装路が続き、少し進むたびに神社、古墳、歌碑等々……何らかの史跡が次々と出てきます。

史跡に関してよりくわしく調べたい方は、天理市観光協会が運営する天理観光ガイドをご覧下さい。

山の辺の道(南コース)の天理市側あるものについては、ひと通りが紹介されています。

さらに眺望スポットや休憩所、トイレ、自動販売機、喫煙コーナーもあります。

やがて長岳寺が見えてきます。

龍王山への看板も。

ここからぼちぼち山へと入っていくわけですが……このときついうっかり失念してしまったのが、天理市トレイルセンターへ立ち寄ることです。

ここからぼちぼち山へと入っていくわけですが……このときついうっかり失念してしまったのが、天理市トレイルセンターへ立ち寄ることです。

天理市トレイルセンターは、龍王山登山口のすぐ近くにあるハイカーのための観光施設。

敷地内には、駐車場はもちろん観光案内所、雑貨店、レストランなどがあり、ハイキングや登山前後の準備や休憩に利用することができます。

とても便利な施設ですが、サービスによって営業時間が異なるようなので、利用する場合はよく調べてください。

というわけで、とりあえず天理駅からここまでのコースタイムは約3時間。途中ニワトリと遊んだり、史跡の説明を読んだりしていたので、ペースはかなりゆっくりです。

距離は多分10キロほどで、さらに1.5キロ(20分)ほど歩くとJR柳本駅があります。こちらはエスケープルートとしてご利用ください。

龍王山

龍王山の標高は586メートル。奈良盆地を囲む青垣山系の中ではもっとも高い山となります。

主なルートは3種類あって、

- 天理ダムから入る、大まわりながらゆるやかなルート

- 長岳寺裏手から入り、尾根道を進む長岳寺ルート(今回の往路)

- 崇神天皇陵横から入り、龍王山古墳群を歩く崇神ルート(今回の復路)

山頂には、戦国武将、十市遠忠が築いた龍王城の城跡が残っています。

また眺望も良好で、奈良盆地を囲む山々はもちろん、天気次第で大阪平野や明石海峡大橋望むことも可能です(ただし私が行った日は曇りで、景色はほとんど見えませんでした)。

というわけで、今回は長岳寺北側から。さっそく登っていきます。

登山道に入ってもとにかく道案内が多いので、迷う心配はなさそうです。

まずは階段が延々と続きます。

ところどころ林道も混じります。

危険なところはありませんが、急なのでわりと疲れます。

ひたすら登ること40分ほど。周辺の案内図とトイレ(汲み取り式)が見えてきたら、もうひと踏ん張り。

最後の階段&急登を進んでいくと、

山頂でございます。

眺望が見どころとのことでしたが、この日は曇っていて何も見えず。

ただし広く開けているので、晴れの日は美しいだろうと想像はできます。

ちょうどお昼だったので、ゆとりあのある大きめのベンチでおにぎりを食べたり、周囲を散策したりしましたが……。

寒いので早々に動きます。

帰りはまず、トイレの地点まで戻ってから分岐。

復路は崇神ルートで下りましたが、途中、長岳寺奥の院へと繋がる横道が。

といっても建物あるわけではなく、かわりに不動明王像がおります。1300年頃のものだそうで……。

ふたたび崇神ルートへ戻ります。

こちらのルートも往路同様、案内が多くスムーズに進めますが、落ち葉が降り積もった下に小さめの石が潜んでいることが多く滑りやすいので要注意。

あとこのあたりは龍王山古墳群とも呼ばれており、現在確認されているだけで約600基前後の古墳があるのだとか。

ぐるっと見まわしただけではよくわかりませんでしたが、見る人が見たらいろいろあるんだと思います。

そんなこんなで降りてきました。

崇神ルートという名のとおり、登山口の目の前にはちょっとした島くらいある巨大な崇神天皇陵(すじんてんのうりょう)が広がっています。

これくらい大きな古墳なら私でも分かるのですが……。

崇神天皇陵の近くには景観のよい休憩スポットもありました。

桜の木がたくさんあったので、春はとてもきれいだと思います。

以上、龍王山登山のコースタイムは2時間30分。山頂ではご飯を食べたりしたので、休憩時間を抜くと2時間くらいだと思います。

サクッと登れる気軽な山なのに、眺望よし、城跡、古墳、石像と見どころが多く、とてもお得な山だと思いました。

長岳寺からJR三輪駅

さて、ふたたび平地を歩きます。

10分ほど行くとトイレとベンチ。山の辺の道は本当にトイレとベンチが豊富です。

案内に従ってさらに歩くこと数分。ハイキング人口も減りがちな時期のせいか、無人市場もお休みです。

このあたりに景行天皇陵というのがあるとのことなんですが……これかな、よくわからん。

疲れてきたこともあり、確かめに行く気力もなくひたすら進みます。

景行天皇陵から桧原神社までは40分ほど歩くのですが、この間にもこじんまりした史跡や歌碑、カフェ(山の茶店きてきて)があります。

カフェ、山の茶屋きてきてさんは和風スイーツとクラフトビールが楽しめるみたいです。

そうこうしているうちに桧原神社です。

とても美しい神社で、パワースポットとしても有名みたいなんですが、夕方近くなって気温も下がってきたのでサクサクと進みます。

桧原神社には足首の向きが怖い看板娘ちゃんのお店もあります。

甘味のほかににゅうめんやおでんがあるみたい。あと、お味噌やそうめんなどのお土産もありました。

というわけで、ここからはひたすら山の辺の道の起点、三輪山をご神体とする大神神社を目指すのですが……。

さすが日本最古の神社とも言われるだけあって、その道中の整備の行き届き具合、往来の数から規模の大きさがうかがえます。

桧原神社から30分ほどで到着。この日はなにか神事が行われていたようで、とても賑やかでした。

で、山の辺の道(南コース)は、本来ならさらに南下して、桜井駅が正式なゴールとなるのですが。

ここで相方くんが、大好きな日本酒「みむろ杉」の蔵元、今西酒造さんのお店を見つけて吸い込まれてしまいました。

もともと大阪では手に入りにくいお酒だし、直営店なので限定のお酒なども売られていたので、そりゃもう欲しくなるよね。我慢できないよね。

お酒好きの彼のその気持ちはよく分かるので、今日の山の辺の道歩きはここまで。

一升瓶を抱えて、まずはJR三輪駅から桜井駅、そこから近鉄に乗り換えて帰ります。

長岳寺からJR三輪駅まで、コースタイムは2時間強。お疲れ様でした。

まとめ

今回のウォーキングの記録(ヤマレコ)です。

コースタイムは6時間50分と出ていますが、休憩した1時間ほどは含まれていません。休憩を含むタイムはジャスト8時間。

関西エクストリームウォーク50kの練習としてもまずまずのボリュームだし、史跡の多い道中も楽しかったです。

山の辺の道はアクセス良好で楽しみ方も多彩

奈良県天理市からお隣の桜井市を結ぶ山の辺の道(南コース)は、公共交通機関のアクセスもよく、エスケープルートも多彩。とても歩きやすい、もしくは走りやすいルートです。

コース自体はアップダウンの少ない16キロですが、今回のように山歩きを入れることもできます。

また本来の山の辺の道は、三輪山のふもとから春日山まで、奈良盆地東縁断層帯沿いを南北に抜ける古道を指します。

これに基づいて、桜井駅から天理駅を結ぶ、いわゆる山の辺の道(南コース)と、天理駅から青垣の山裾を辿る山の辺の道(北コース)、さらにそこから春日山を目指すことで35キロ程のルートを作成することも可能。よりしっかり距離を踏みたいランナーやウォーカーの方におすすめです。

あと、私がほとんど触れることのできなかった神社や古墳、歌碑については、由来を紹介しているサイトが多くあるので、そちらを参考にしていただければと思います。